沒有特別喜歡山或海,我喜歡的是大自然

對於歸屬這件事,每個人的認定都不一樣。而對來自台東隆昌的念祖來說,最好的歸屬就是這片土地。

自幼就在台東這片土地長大的念祖,對台東的山和海有著很深的感情,這樣說來,他會走上衝浪這條路好像也就理所當然了。

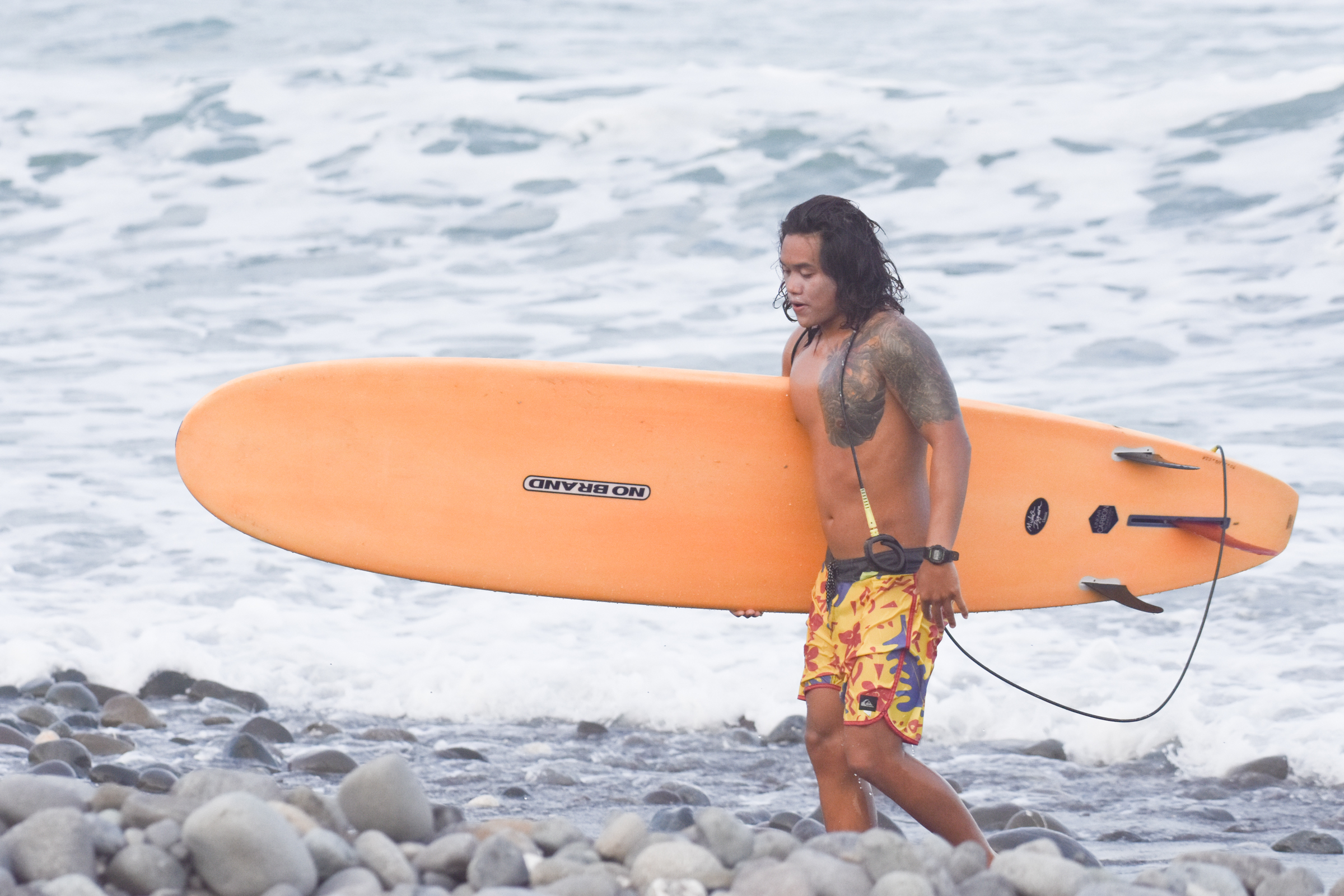

在其他浪人的眼中,念祖是個相當隨和好相處的衝浪人。一頭飄逸的長捲髮默默告訴你,眼前正是一個自由不羈的山海之子。在他面前你可以天南地北的隨便亂聊,但在海上,如果不遵守衝浪的規則、如果你破壞了當地的環境,念祖鐵定不會給你好臉色看!這就是他待人處事的原則。

回歸山林、回歸大海,這片離不開的故土

鮮少會有人把回歸到舊土熟地這件事稱為不幸。念祖在城市中的學業和事業告一段落後,思來想去,覺得台東還是最適合自己的地方,便帶著自己的衝浪板,回到這個當初長大的地方。

大學時期,念祖就讀體育,這也奠定了他衝浪的體力基礎。畢業後,他和學校學長還有台灣長板的常勝軍鄭仲華共同創立衝浪巴士,提供城市往返海邊的接送以及教學。但最後,他還是選擇回到台東。

我沒辦法適應台北的步調,每個人都太趕了

對念祖來說,台東還是最自在的地方。至少在這裡,少了人們繁忙的腳步,時間只跟著風流動。而在這裡,也有他最喜歡的大自然。

和自然的羈絆,成長中的重要角色

從小就在台東這個大山大海的環境中長大。小時候,父親便會帶著念祖進山捕獵或者下海捕魚。

我們家就像海上的游牧民族

和大海的第一次接觸,是小時候被父親帶下海捕魚。那時候念祖拿到的就是一副蛙鏡、呼吸管和蛙鞋。他還清楚記得,當時父親帶自己下去夜潛捕魚的情景。

那是在小學三年級的時候,父親拿出今天要採集的漁獲給他看「你今天就拿這個」說完便逕自游走,而那個時候念祖的手上沒有手電筒,因此只好緊緊跟在父親的身後。不過小時候畢竟和大人的體力有所差距,那個時候念祖在體力耗盡的時候,父親便決定讓他自己上岸。

如果有在夜晚潛水過的人就會知道,如果手上沒有燈的話,那周圍的漆黑就是那種伸手不見五指的黑,手上沒有手電筒的念祖,在這樣的情況下也只能硬著頭皮,靠著岸上的路燈自己上岸。

那個時候我真的快揍我爸了

也大概就是因為這些經歷,念祖在海里更能感覺自在吧!

衝浪就是極限

衝浪這個活動在每個人的生命中都有不同的意義,而對念祖來說,這是探索自己極限的好方式。

每一次的下水,心態、心境還有浪況都不一樣。可以讓自己看到很多不同的東西

談起衝浪,念祖直呼衝浪很難。但他也說道,就是因為難,所以才要一直不斷的衝。這樣才能克服每個遇到的困難。有時候只要兩三天沒有下水,到了第四天,整個感覺可能就不一樣了。

第一次衝浪是在念祖國中的時候,因為學校老師的關係而第一次碰到了衝浪板。不過當時的一人浪對那個年紀的他們來說太大,因此被嚇到後念祖隔了好一段時間都不敢再衝浪。

再一次碰到衝浪板,是在大學的時候。那裡是金山的海邊,他和幾個同學互相邀約後便到了金山。按照原定計畫,他們本來應該是去游泳的。但在金山的規定沒有衝浪板是不能下水的,因此他們也就順應規矩租了一張板。

可能是因為喚起年少時的記憶,這一次,念祖再次上衝浪板之後,就再也沒有離開過了。

衝浪可以一直審視自己

這是念祖重新接觸衝浪之後的感觸。透過自己每次的表現和不斷的回顧,他發現,衝浪可以讓自己更了解自己。而為了把浪衝的更好,更會讓他在每次審視之後有所改進。這就是屬於他的哲學。

在台東,繼續走下去

好不容易回來這個地方了,我會好好地待下去

大家都說台東的風會黏人,而台東的土地的確真的有這樣的一種魔力。一待上了就不再想離開。對於念祖來說這裡有的不只是好山好水,更是他從小生長的地方。目前念祖在東河的台東衝浪店工作,平常就帶著店裡的客人到處衝浪,這樣的生活的確非常適合他。

念祖留在這裡,不單是為了衝浪,也是為了台東而留下。